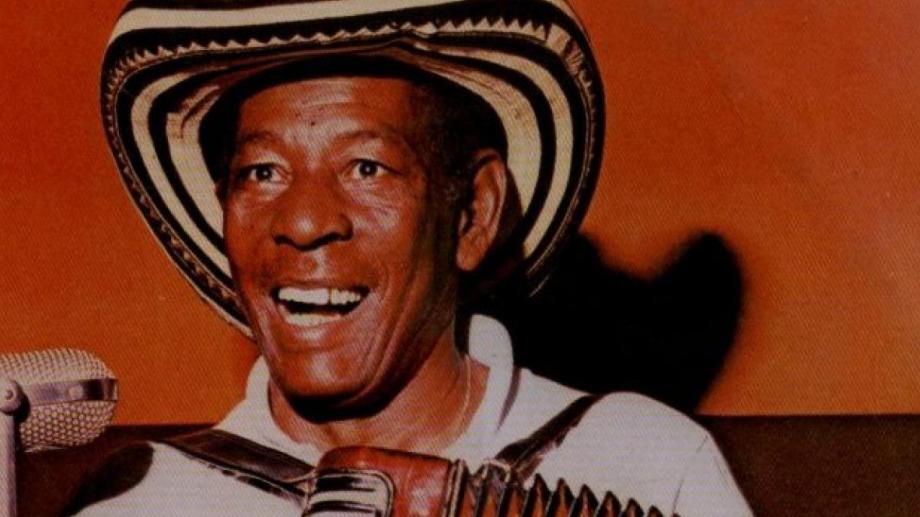

Cuando Alejo Durán cantaba, buena parte del país se oía a sí mismo con una claridad vidriosa y desconocida. Su voz, profunda y sin adornos, venía de los patios de tierra caliente donde la vida transcurre sin micrófonos ni grandes escenarios. Altos del Rosario, La Cachucha Bacana, Alicia Adorada y 9039 son temas bisagras, entre los cantos juglares y las canciones de los vallenatos que conocemos hoy; relatos de un mundo campesino que convirtió en música la dignidad y el dolor, el trabajo y la esperanza.

En Durán no hay retórica: hay verdad, hay poesía caribeña. Su acordeón tiene la textura de los caminos de polvo y herradura, del sudor del jornal, del calor que cae como un techo más. Cantaba lo que veía, y porque lo veía lo decía con autoridad. No necesitaba adornar nada: la vida estaba adornada de por sí.

Alejo Durán fue la voz de las orillas cuando el país estaba entendiendo que tenía orillas. Nacido en el Paso, Cesar, fue cronista del mundo rural profundo cuando casi nadie lo miraba; narrador luminoso del mundo campesino. Su canto llevaba la claridad del amanecer en la sabana y los ríos, y la sencillez orgullosa del hombre que conoce su tierra palmo a palmo. Con su voz pausada y su acordeón firme, convirtió la vida cotidiana en relato: las faenas del campo, el humor de las fiestas patronales, la nostalgia del camino largo. Cada canción era una forma de nombrar el territorio y de celebrar a la gente que lo habitaba. Su estilo es decisión estética en el que la verdad hablara sin artificios, sin pose ni espectáculo; había territorio, memoria y un sentido profundo de dignidad.

Su canto no fue político en un sentido partidista, pero fue profundamente político en un sentido social. Representó la dignidad de lo popular sin convertirla en folclor congelado. En cada saludo de décima improvisada había una apuesta ética: la de no pedir permiso para existir. Por eso su figura trasciende el vallenato.

Las canciones de Alejo Durán son, en esencia, un mapa sonoro de las periferias departamentales. Colombia no solo tiene periferias nacionales —La Guajira, el Chocó, el Putumayo—; también tiene periferias departamentales internas, orillas dentro del mismo departamento: el sur del Cesar, el Pacífico nariñense, el norte del Cauca, el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Córdoba, el piedemonte del Meta, el Catatumbo.

Alejo Durán le dedicó varias canciones a la Depresión Momposina, a las aguas y las ciénagas de los anfibios en los términos de Fals Boda. Canciones a Ayapel, Planeta Rica, Chimichagua, Altos del Rosario, en las que hay un mismo hilo: la Depresión Momposina como mundo afectivo, como geografía de agua, ciénaga, silencios y resistencias.

Territorios alejados de la capital departamental, lejos del presupuesto y lejos de las decisiones. Territorios donde la legitimidad estatal es frágil, la presencia institucional intermitente y es la vida comunitaria la que sostiene lo cotidiano.

Hablar de periferias departamentales es hablar de desigualdades territoriales profundas:

Carreteras que no existen o desaparecen cada invierno,

Escuelas sin maestros estables,

Puestos de salud que son apenas un enfermero improvisado,

Economías campesinas que sobreviven pese a la ausencia de condiciones para la existencia de mercados,

Jóvenes sin alternativas distintas a migrar o ir a la guerra.

También es hablar de ingeniería popular. Territorios que germinan las economías populares, la cultura viva, los tejidos comunitarios donde la gente resuelve lo que el Estado no resuelve. Allí la escuela puede ser la casa comunal; la justicia, el consejo de ancianos; y la seguridad, la palabra donde todavía se cumple la palabra.

Las periferias departamentales, la ruralidad dispersa, son la prueba de cómo se distribuye el poder: mientras los centros acumulan recursos y visibilidad, las orillas sostienen silencio y país.

El abandono no es un accidente: es una forma de organización del territorio. Colombia se ha construido sobre un patrón de centralización que concentra bienes, servicios y oportunidades en las capitales, mientras deja al resto en una condición de ciudadanía incompleta.

Por eso las periferias departamentales son también laboratorios de informalidad, de supervivencia y, también, de economía ilegal. Cuando el Estado llega solo en helicóptero o en operativo, pero no con maestros, ingenieros, agrónomos o promotores de salud, otros actores llenan el vacío.

Pero también allí nacen soluciones: juntas de acción comunal fuertes, liderazgos femeninos que sostienen procesos de cuidado, redes campesinas que defienden el territorio, organizaciones juveniles que resignifican la cultura. Las periferias no son víctimas pasivas: son territorios de invención permanente.

Alejo Durán cantó desde las periferias. Su obra es la voz de una orilla hablándole al conjunto del país.

En su música aparece lo que la política pocas veces reconoce: que la vida rural tiene su propio orden, su estética, su manera de entender el mundo. Que la identidad no está en los discursos del poder, sino en las formas cotidianas de relacionarse con la tierra, el río, el trabajo, el compadrazgo.

Alejo es la prueba de que la cultura no nace del centro, nace del borde. De que el país auténtico no es el de los decretos, sino el de las barriadas. Y que entender a Colombia es vivir lo que pasa lejos de las capitales, y en las mismas profundidades de ésta.

La agenda del gobierno de Gustavo Petro recoge, en clave institucional, esa misma intuición que Alejo Durán convirtió en música: que el país real está en las orillas. El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia, potencia mundial de la vida, incluye como una de sus cinco grandes transformaciones la “convergencia regional”, es decir, la reducción de las brechas entre territorios centrales y territorios históricamente relegados. No se trata solo de invertir más en “regiones olvidadas”, sino de reconocerlas como sujetos políticos: Cauca, Nariño, Putumayo, el Pacífico, el Catatumbo, la frontera oriental, los corredores cocaleros y los municipios apartados dentro de cada departamento aparecen como prioridad explícita en la planificación, con proyectos estratégicos que solo tienen sentido si se construyen con las comunidades y no desde un escritorio en Bogotá

Esa apuesta por las periferias departamentales también se expresa en el discurso presidencial: Petro ha insistido en que un gobierno que se queda en la capital fracasa, y que debe “aterrizar en todas las esquinas de la sociedad colombiana” si quiere ser eficaz. Las giras de gobierno en regiones como el Catatumbo, el Pacífico nariñense o el sur de Nariño —escenarios de paz total, sustitución de economías ilegales y llegada tardía del Estado— buscan, con todos sus límites y contradicciones, desplazar el centro de gravedad del poder hacia esas orillas.

Mientras Alejo Durán le puso acordeón y verso a municipios que el mapa político solía ignorar, el gobierno intenta, con resultados aún disputados, traducir esa sensibilidad en decisiones de inversión, presencia institucional y reconocimiento. Hoy hay una hoja de ruta que, al menos en intenciones, pone a las periferias en el centro del proyecto de país.