Alejandra Pizarnik (1936-1972) fue una de las poetas más destacadas de la literatura latinoamericana del siglo XX. Su voz, cargada de dolor, lucidez y misterio, exploró los límites del lenguaje, la locura, la muerte y la intimidad. Conocida como “la poeta del silencio”, dejó una obra marcada por el surrealismo y la angustia existencial, pero también por una mirada profundamente feminista que desnudó la experiencia de ser mujer en un mundo hostil y patriarcal.

Infancia y orígenes

Flora Alejandra Pizarnik nació el 29 de abril de 1936 en Avellaneda, Buenos Aires, en una familia de inmigrantes judíos que habían huido de Europa del Este. Su infancia estuvo atravesada por la sensación de extrañeza, tenía tartamudez, problemas de autoestima y una identidad marcada por el desarraigo cultural.

En la adolescencia adoptó el nombre Alejandra, y con él comenzó a construir la figura que luego revolucionaría la poesía latinoamericana. Estudió filosofía y letras en la Universidad de Buenos Aires, pero abandonó sus estudios para explorar la pintura junto a su mentor Juan Batlle Planas, y la escritura, encontrando en la poesía su verdadera voz.

Pizarnik en París: el despertar literario

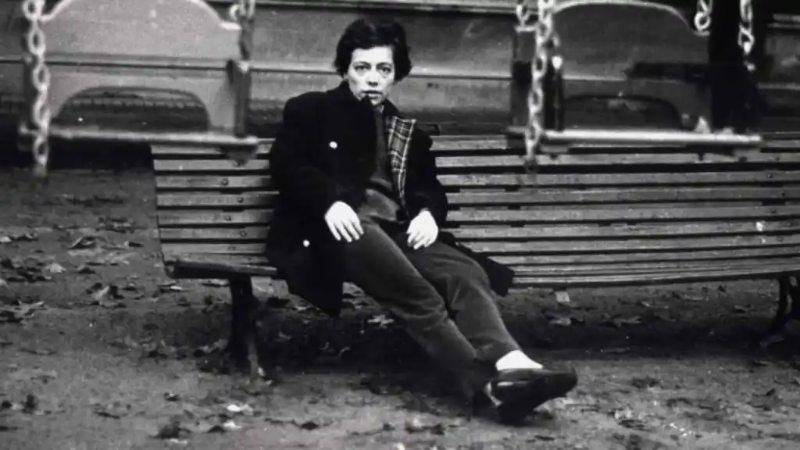

El 31 de diciembre de 1959, Alejandra Pizarnik emprendió un viaje a París. Allí permaneció entre 1960 y 1964, encontrando en la ciudad no solo un refugio literario, sino también un laboratorio creativo. Disfrutaba perderse en el Louvre, descubrir el unicornio del Museo de Cluny o hacer cadáveres exquisitos con amigos hasta el amanecer. Ese equilibrio entre la soledad y la compañía marcó su madurez como escritora.

En la capital francesa trabajó como traductora, periodista y colaboradora en la revista Cuadernos. También escribió críticas y publicó en diarios argentinos, mientras colaboraba en editoriales francesas. Tradujo a Antonin Artaud, Henri Michaux, Aimé Césaire, Yves Bonnefoy y Marguerite Duras, y estudió literatura francesa e historia de las religiones en la Sorbona.

Fue en París donde entabló amistad con Rosa Chacel, Julio Cortázar, Octavio Paz, entre otros intelectuales. Este último escribió el prólogo de Árbol de Diana (1962), la obra que consolidó su madurez literaria. Al regresar a Buenos Aires, en 1964, lo hizo convertida en una poeta plenamente formada, con una voz propia que ya se distinguía en el panorama latinoamericano.

Las obras de Alejandra Pizarnik

Los escritos de Alejandra Pizarnik se caracterizan por una exploración obsesiva de la soledad, la infancia, la muerte y el silencio. Cada uno de sus libros refleja una etapa de su vida y una evolución en su lenguaje:

- La tierra más ajena (1955): lo escribió a sus 19 años, cuando era una poeta aún en formación. Aunque ella misma lo consideraba inmaduro, es el inicio de su universo lírico.

- La última inocencia (1956): marca el tránsito hacia una voz más personal. Aquí se insinúa la pérdida, el desarraigo y la búsqueda de identidad como hija de inmigrantes.

- Las aventuras perdidas (1958): explora narrativas fragmentadas y técnicas surrealistas como la escritura automática, dejando ver el inconsciente y la soledad.

- Árbol de Diana (1962): fue escrito en París y cuenta con el prólogo de Octavio Paz, es considerado su primer gran libro. Una colección de poemas breves, afilados, como relámpagos que indagan en el yo, el mito y el deseo.

- Los trabajos y las noches (1965): con su regreso a Buenos Aires, profundiza en la noche como territorio de creación, el silencio y la angustia. Es una obra más introspectiva, marcada por influencias de Artaud y Michaux.

- Extracción de la piedra de locura (1968): lo escribió tras la muerte de su padre, es un libro ritual, casi exorcista, donde la locura y el dolor se vuelven materia poética.

- El infierno musical (1971): escrito en sus últimos años, refleja su tormento final. La música aparece como metáfora del sufrimiento y la poesía como un grito desgarrado en medio de la desesperación.

- La condesa sangrienta (1971): inspirada en Elizabeth Báthory, la obra explora la violencia, la crueldad y el cuerpo femenino desde una mirada oscura y feminista.

Una poeta feminista en un mundo hostil

Aunque su obra no lleva la etiqueta explícita de “feminista”, Pizarnik encarna una escritura subversiva: se atrevió a nombrar la locura, el deseo y la muerte desde una voz femenina. En un contexto de censura y represión en Argentina, escribió sobre sexualidad y el deseo lésbico en sus diarios, aunque censuró esas referencias en sus libros.

Pizarnik rompió con las expectativas de la mujer escritora de su tiempo y abrió un espacio para que otras poetas latinoamericanas se atrevieran a habitar el dolor, la intimidad y la resistencia.

El final trágico y la inmortalidad literaria

La muerte de su padre en 1967 agudizó sus crisis emocionales. Alejandra Pizarnik fue diagnosticada con esquizofrenia, enfrentó hospitalizaciones, adicciones e intentos de suicidio. El 25 de septiembre de 1972, a los 36 años, se quitó la vida con una sobredosis de secobarbital.

Su muerte temprana convirtió su obra en mito. Sus diarios, publicados de manera póstuma, revelan una voz desgarrada que oscilaba entre la lucidez poética y el abismo personal.

Legado de Alejandra Pizarnik

En la actualidad Alejandra Pizarnik es estudiada en universidades de todo el mundo. Sus obras han sido traducidas al inglés, francés y hebreo, y es considerada como una de las grandes poetas modernas de América Latina.