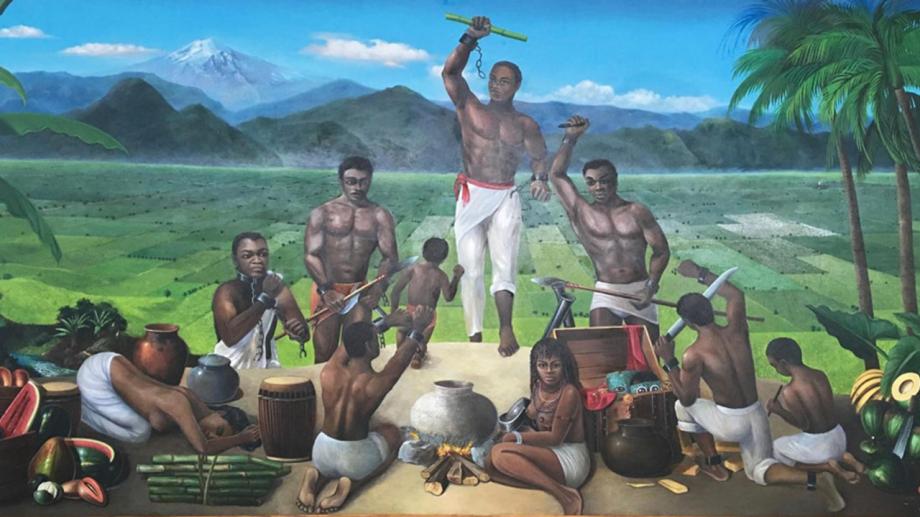

La salsa nació de los llantos de las heridas y los gritos de la resistencia. En los puertos del Caribe, donde se cruzaron incontables veces los ecos de África, la colonización y el comercio desigual, surgió una música que mezcló lamento y celebración. Ritmo y manifiesto. Vida y muerte. Amor y penas. Porque en la vida cuando hay una alegría, por cada risa hay diez lágrimas, dicen los Hermanos Lebrón.

Ruge la mar embravecida

Rompe la ola desde el horizonte

Brilla el verde azul del gran Caribe

Con la majestad que el sol inspira

Tiburón, Rubén Blades

La salsa como música de resistencia

Desde La Habana hasta Nueva York, pasando por San Juan de Puerto Rico, Cali y Caracas, Panamá, la salsa se convirtió en el lenguaje y el ritmo de los pueblos desplazados, empobrecidos y resistentes. Se canta, se baila, se colecciona.

Su carácter afrocaribeño no fue solo una marca cultural, sino una declaración política: en cada conga se escuchan las voces de resistencia milenarias contra el esclavismo, el imperialismo, las dictaduras. Rubén Blades ofrece un listado prodigioso de letras cargadas de historias de resistencia por parte de las comunidades negras esclavizadas por las plantaciones de caña y algodón en el siglo XVIII, bajo el palo implacable del mayoral; hasta las dictaduras del siglo XX, Nicaragua sin Somoza, que se extendieron por todo el continente. Hizo de la salsa; un ritmo que baila mientras denuncia.

En Puerto Rico, la salsa fue patria cuando la soberanía era un sueño. Daniel Santos, Ismael Rivera y Andy Montañez cantaron al orgullo de una isla que sobrevivía entre el dominio colonial y la emigración. Yo Quisiera una Bandera o Himno y Bandera no eran solo canciones: eran declaraciones de independencia en clave de son. En Cuba, la revolución transformó la música en trinchera, y artistas como Carlos Puebla mezclaron bolero, son y militancia. En Nueva York, la Fania convirtió la marginalidad latina en orgullo colectivo: Blades, Colón, Lavoe y Barreto crearon una ciudad paralela dentro del imperio.

Cali, por su parte, tradujo ese legado en identidad popular. En sus calles, la salsa dejó de ser música extranjera para volverse el pulso del pueblo trabajador. La “capital mundial de la salsa” fue, más que un título, un acto político de apropiación cultural: un guaguancó contra la dependencia simbólica del norte. Hoy los bailarines, coleccionistas y turistas de la salsa, le dan vida a un ritmo que se crea y se recrea.

La salsa es una apuesta por la globalización desde abajo: un tejido musical que unió el Caribe, la diáspora afro y la América mestiza. A través de sus letras, denunció la desigualdad, la guerra, la explotación y el despojo.

Canciones como Siembra, Plástico, Calle Luna, Calle Sol o Las Caras Lindas fueron más que himnos urbanos: fueron pedagogías políticas. Enseñaron que la dignidad no se negocia, que la alegría puede ser subversiva, y que el baile también es resistencia.

Su fuerza radicó en lo popular. Mientras el imperialismo financiero imponía modelos de consumo, la salsa mantuvo la dignidad del barrio. Mientras la televisión importaba sueños en inglés, las emisoras latinas respondían con trombones. La salsa no fue un producto: fue una comunidad sonora que cuestionó al poder sin pedir permiso.

Puedes leer: El Rodadero: historia, cultura y música frente al mar

Un mensaje que trasciende al tiempo

Cuarenta años después de Tiburón, el mensaje de Blades sigue vigente. El gobierno de Donald Trump reactivó los reflejos más antiguos del imperialismo: sanciones económicas, desprecio diplomático, muros fronterizos y la retórica del miedo. América Latina volvió a ser, en la narrativa trumpista, un problema, un riesgo, una masa que debe contenerse. La política migratoria del norte convirtió al Caribe y a Colombia en zonas de retención humana: migrantes varados, rutas cerradas, cuerpos criminalizados, costas bombardeadas. En ese contexto, la salsa vuelve a sonar como advertencia: el tiburón no ha muerto, está despierto, acechando, trayendo su mala suerte.

El antiimperialismo de la salsa es creación heroica; es defensa propia. Nació en los márgenes, entre la pobreza, la negritud y el exilio, y por eso entiende que el poder siempre busca domesticar la alegría. Trump puede levantar muros, pero la clave debe seguir cruzando fronteras.

En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro enfrenta una tensión que refleja toda la historia latinoamericana: la disputa entre la soberanía y la tutela. Desde su llegada, el presidente ha insistido en que el narcotráfico no puede seguir siendo el pretexto del norte para condicionar las políticas internas del sur.

La llamada guerra contra las drogas, impuesta desde Washington hace medio siglo, no redujo el negocio: lo trasladó a los territorios campesinos, fracturó comunidades y reforzó la dependencia. Hoy, el conjunto del continente está más preso del narcotráfico y sus dinámicas que hace 40 o 50 años cuando inició esta guerra fallida. Petro sostiene que esa estrategia nacida de la presión estadounidense, es parte del mismo entramado que mantiene a América Latina como proveedora de materias primas, mano de obra barata y culpa global.

Las tensiones con Estados Unidos no tardaron en activarse. Bajo el gobierno de Donald Trump, Colombia fue señalada como país “fallido” en la lucha antidrogas, se amenazó con retirar la cooperación, y la “Lista Clinton” volvió a usarse como instrumento político y financiero para disciplinar actores nacionales. El presidente Petro, en cambio, ha denunciado que el problema del narcotráfico es hemisférico y que el consumo masivo está en el norte, no en el Putumayo ni en el Catatumbo. Cuando Washington exige erradicación, dice Petro, ignora su propia responsabilidad como mayor mercado de cocaína del mundo. Su respuesta, pronunciada con frialdad y sin demagogia, ha sido clara: la cooperación no puede ser sinónimo de subordinación.

Esa postura criticada por sectores conservadores dentro y fuera del país, no es antiestadounidense, sino anticolonial. Recupera la tradición política del Caribe y del pensamiento latinoamericano que la salsa encarna: afirmar la autonomía sin renunciar al diálogo. En el primer mandatario colombiano conviven la conciencia de los límites y la convicción de que el sur necesita su propio ritmo. Al enfrentar la retórica de Washington, no invoca resentimientos, sino dignidad: la misma dignidad que, en Tiburón, hacía sonar las trompetas contra el poder. Si la salsa nació para que el barrio se hiciera oír, su política exterior busca que el país deje de ser eco y se vuelva voz.

En esa tarea, la salsa ofrece una metáfora poderosa. Así como los músicos caribeños crearon una industria alternativa desde la periferia, los gobiernos del sur deben construir políticas desde la soberanía. Buscando América no es solo una canción: es una hoja de ruta. El presidente Petro ha hablado de integración regional, transición energética y autonomía productiva; su desafío es hacer que esa música suene sin desafinar.

El Caribe, cuna de la salsa, puede ser también el corazón político de una América Latina emancipada. En un mundo donde los imperios vuelven a morder, recordar el son es recordar que la dignidad también se baila. La salsa fue el primer noticiero de los pobres y el primer discurso del sur global con clave y maracas. En cada trombón de Blades o en cada pregón de Rivera se escuchaba una tesis política: el cuerpo como resistencia, el ritmo como memoria, el canto como soberanía.

Hoy, cuando el tiburón asoma otra vez en la forma del intervencionismo, la desinformación y el capital financiero, el Caribe tiene algo que enseñar: que el poder puede dominar los mercados, pero no puede colonizar la cadencia. La salsa no promete utopías: nos recuerda de dónde venimos, qué seguimos vivos, y que:

Señoras y señores, en medio del plástico

También se ven las caras de esperanza

Se ven las caras orgullosas

Que trabajan por una Latinoamérica unida

Y por un mañana de esperanza y de libertad.