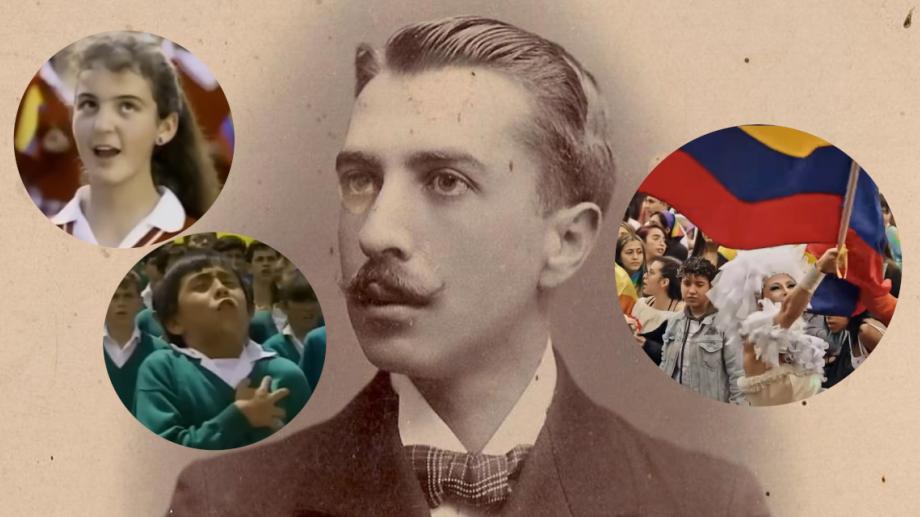

Lo que hoy conocemos como el Himno Nacional de la República de Colombia fue, en su origen, una composición dedicada a la ciudad de Cartagena. La escribió un hijo de esa tierra, Rafael Núñez, en 1850. Más tarde, en 1887 —cuando Núñez ya era presidente de la República por el Partido Conservador, aunque había sido militante del Partido Liberal—, se promovió que aquella composición fuera proclamada como himno nacional. En 1920 la Ley 33 lo declaró oficialmente como himno de la República y, en 1995, otra ley ordenó su transmisión diaria a las 6:00 a. m. y a las 6:00 p. m. por todos los canales de televisión y emisoras del país.

Está compuesto por un coro y once estrofas, aunque habitualmente solo se interpreta el coro y la primera.

La transmisión televisiva del himno —especialmente durante las posesiones presidenciales— ha estado acompañada por una pieza audiovisual: el video del himno, una producción que condensa los símbolos visuales de lo que cada gobierno ha considerado que era, y debía ser, la sociedad colombiana. En otras palabras, aquello que merecía ser mostrado y elevado a la categoría de símbolo patrio.

De la nación homogénea a la diversidad representada

El video más recordado por la generación millennial es, probablemente, el difundido entre 1990 y 2002, durante los gobiernos de César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana.

Predominan allí rostros de hombres y mujeres blancas de diversas edades sosteniendo la bandera nacional, con la aparición destacada de una niña negra que parece recibir una medalla. También se incluyen elementos del “folclor nacional”: una papayera, una chiva y una escena de fútbol. Aparecen campesinos y miembros de la fuerza pública, en especial de la Armada. Sin embargo, la representación resulta reducida y excluyente, con una marcada sobrerrepresentación de personas blancas, pese a que desde 1991 la Constitución reconocía a Colombia como un país pluriétnico y multicultural.

El video expresa un proyecto de nación homogénea: una Colombia blanca, urbana y occidentalizada, coherente con los imaginarios de modernización de los gobiernos de la época, que apostaron por la apertura económica y la idea de “progreso” asociada a lo “civilizado”. Aunque se mencionaba la diversidad, el discurso audiovisual privilegiaba una imagen de eficiencia y unidad, relegando las identidades étnicas y populares a un segundo plano.

Esta instrumentalización simbólica de la diversidad se refuerza con el uso decorativo de ciertos personajes: la niña negra o los campesinos en “roles folclóricos” cumplen una función estética más que representativa. Se trata del mismo tratamiento que estos gobiernos dieron a la diferencia cultural: un reconocimiento formal, subordinado a un modelo centralista, tecnocrático y urbano.

Así, el folclor se convierte en espectáculo. La papayera, la chiva o el fútbol operan como escenografía nacional, coherente con el uso político del entretenimiento durante la expansión televisiva y publicitaria de los noventa.

Unidad, progreso y seguridad: la nación del orden (2002–2014)

Entre 2002 y 2014, con los gobiernos de Álvaro Uribe y el primero de Juan Manuel Santos, el video adoptó una nueva base visual: una multitud vestida de amarillo, azul y rojo formando una gran bandera humana.

La producción amplió la representación poblacional, incluyendo comunidades campesinas, negras e indígenas, y recreó escenas de vida cotidiana en sus territorios. También se mostraron imágenes del trabajo agrícola e industrial, el TransMilenio, el metro de Medellín, trenes, instalaciones petroleras y el poder militar, reflejo del Plan Colombia. Se añadieron, además, escenas de participación electoral, que buscaban proyectar la presencia institucional en todo el territorio.

La gran bandera humana simboliza la idea de unidad disciplinada, característica del uribismo y de la narrativa política que acompañó la elección de Santos: una nación cohesionada alrededor de los símbolos patrios, pero bajo un orden jerárquico y militarizado.

Aunque la diversidad étnica aparece más visible, sigue siendo funcional a una narrativa de armonía y progreso. Se trata de una inclusión visual que busca mostrar un país reconciliado ante la comunidad internacional, mientras persistían tensiones territoriales, extractivismo y exclusión política.

El énfasis en infraestructura, transporte y energía refuerza el mito del desarrollo nacional: la modernización material como sinónimo de bienestar. Este relato de orden, eficiencia y fe en el progreso consolidó un imaginario de orgullo nacional alineado con la lógica del mercado y la seguridad.

La paz como promesa (2014–2022)

Durante el segundo gobierno de Santos y el de Iván Duque, se difundió una nueva versión centrada en la paz, inspirada en el acuerdo entre el Gobierno y las FARC.

El video inicia con un cielo oscuro que da paso a un amanecer, metáfora del “nuevo tiempo” que representaba el proceso de paz. Aparecen hombres, mujeres, niñas, niños, personas mayores y con discapacidad, de comunidades campesinas, urbanas, negras e indígenas. Se destacan las expresiones artísticas —danzas, músicas regionales, orquestas sinfónicas—, junto con escenas del desarrollo urbano, la infraestructura vial, la riqueza natural, las fuerzas armadas y el deporte.

El amanecer simboliza el tránsito del conflicto a la reconciliación, marcando el intento de redefinir la identidad nacional desde la paz. Sin embargo, la narrativa mantiene una estética triunfalista: la paz como logro institucional, más que como proceso social. La inclusión de grupos étnicos y poblaciones diversas fortalece la retórica de la reconciliación, pero dentro de una imagen de consenso y armonía que evita mostrar los conflictos y desigualdades persistentes.

La asociación entre paz, infraestructura y tecnología traduce la reconciliación en desarrollo económico: una paz tecnocrática, orientada al mercado y no al cambio estructural.

El himno de la vida (desde 2022)

Con la posesión del primer gobierno de izquierda en Colombia, en 2022, bajo el lema “Colombia, potencia mundial de la vida”, se estrenó una nueva versión del video.

Esta producción propone una lectura distinta de la identidad nacional. Refleja la diversidad y riqueza del país, dando protagonismo a comunidades negras, campesinas e indígenas, así como a las mujeres en distintos roles sociales. Se combinan paisajes naturales, fauna emblemática, cultura popular y expresiones contemporáneas —desde currulaos y marimbas hasta artistas urbanos como Karol G—, en un intento por articular tradición y presente.

También aparecen hitos arquitectónicos y urbanos como Ciudad Perdida, Mompox, los pueblos palafitos, el Museo de la Independencia y la Catedral de Sal de Zipaquirá. Cierra con imágenes del trabajo agropecuario y los triunfos deportivos de las selecciones femenina y masculina de fútbol.

La narrativa teje lo ancestral y lo actual, presentando el territorio como herencia, pero también como posibilidad.

Esta versión marca una ruptura frente a las anteriores. Mientras los videos previos privilegiaban una imagen más uniforme y centralista de la nación —asociada al orden, el progreso y el poder institucional—, esta apuesta visual se orienta hacia una representación más diversa y cotidiana de Colombia.

No muestra un país idealizado desde el poder, sino uno que se reconoce en su pluralidad y en la vida común.

La diferencia esencial está en el desplazamiento del foco: de la infraestructura a los territorios, de los símbolos del Estado a las experiencias colectivas. La naturaleza, las comunidades y las expresiones culturales se convierten en metáforas de una identidad en transformación.

En suma, el video actual no reemplaza una visión por otra, sino que amplía el marco de lo visible: transforma el himno en un espacio de reconocimiento colectivo, donde la idea de nación se construye desde la diferencia, no desde la homogeneidad.